Le risque de la savanisation, ce régime tropical humide et sec qui précède la désertification, due à l’activité humaine dans cette région, serait une des causes majeures de la rareté de poissons dans le lac Edouard que la RDC partage avec l’Ouganda. Cette assertion est démontrée par des explications des acteurs de ce secteur de la pêche et des résultats des travaux scientifiques réalisés récemment. A cela il faut ajouter les défis de réglementation et d’innovation dans la pêche. La solution que compte proposer un institut spécialisé de pêche implanté dans la région est encore au stade embryonnaire mais la carence rend misérable la vie des pêcheurs et provoque un conflit géopolitique. Enquête de Claude Sengenya de actualite.cd et Hervé Mukulu de lavoixdelucg.org sur les causes et conséquences de la rareté de poisson dans l’ancien Lac Idi Amin dont le Congo-Kinshasa possède 75 % de la superficie contiguë dans l’aire protégée des Virunga.

Kyavinyonge, une pêcherie sans poisson

Ce mercredi de février, au lever du soleil au débarcadère de Kyavinyonge, l’une des pêcheries congolaises situées à la côte ouest du Lac Edouard, habitants et acheteurs se pressent à accueillir les pirogues qui accostent avec espoir de trouver les poissons des mains des pêcheurs qui ont passé une nuit sur les eaux.

Malheureusement pour eux, la moisson n’a pas été abondante. Katembo et ses deux autres collègues pêcheurs ont enduré le froid toute la nuit sur les eaux du Lac Edouard et ne sont revenus qu’avec moins de dix poissons.

«Hier (la veille), je suis parti vers 15 heures locales, et sur la mer, nous avons commencé à pêcher à O heure. Jusqu’à 5 heures, nous n’avons eu que neuf poissons », se désole ce pêcheur qui tire ces poissons du filet. Il évoque un travail en perte, lui qui a dépassé près de 25 000 FC dans l’achat du carburant pour faire fonctionner sa pirogue à moteur hors-bord pour ne gagner que 36 000 FC.

«J’ai utilisé six litres de carburant pour ne pêcher que neuf poissons, alors qu’un poisson coûte entre 3 500 et 4000 FC. Donc, je n’ai rien gagné», regrette-t-il.

« Avant, aux visiteurs comme vous, on partageait gratuitement les poissons quand ils se promenaient au bord du lac. Aujourd’hui, le poisson vaut de l’or», ajoute son collègue avec qui ils ont passé toute une nuit en mer.

Ces témoignages traduisent le mal profond qui rongent ces pêcheurs et qui n’ont plus ce sourire légendaire des habitants du lac Edouard vivant sur le don de la nature, la cueillette des fruits de la mère nature. Car de plus en plus de pêcheurs reviennent les mains bredouilles après des nuits passées en mer. Certains réalisent jusqu’à deux semaines sur la mer sans mettre le pied sur la terre ferme, comme l’exige la pêche du clarias, pour une maigre récolte qui ne compense même pas la dépense en carburant et restauration de l’équipage composé de 3 à 7 personnes par pirogue.

Le beau vieux temps!

Un des grands lacs de la zone ouest du Rift africain, le Lac Edouard, le Congo (RDC) partage ses eaux avec l’Ouganda. D’une superficie de près de 220 000 ha dont 74 % en territoire congolais, l’ancien Lac Idi Amin du nom de l’ancien dictateur Ougandais Idi Amin Dada, ce lac était réputé comme l’un des plus poissonneux et abritant une diversité exceptionnelle de poissons.

Selon des témoignages, depuis 1948, au Congo, alors une colonie belge, les pêcheries au tour du Lac Édouard étaient cogérées par l’Institut Congolais pour conservation de la nature (ICCN) et la Coopérative des Pêcheries Indigènes du Lac Édouard (COOPILE), devenue Coopérative des Pêcheries des Virunga COOPEVI, une coopérative créée par une douzaine des chefs coutumiers de la région.

Ces entités de gestion dotées des bateaux de pêche pratiquaient la pêche industrielle qui leur permettait de nourrir l’est du Congo, à en croire Léon Muhindo Kyamundu, un septuagénaire travaille depuis 1979 à la COOPEVI.

«A l’époque, il fallait fournir du poisson aux riverains, aux agglomérations de l’Est comme Butembo, Kisangani et Goma ainsi qu’aux sociétés minières très influentes à l’époque comme les Mines des grands lacs (MGL) et la Générale des carrières des mines (GECAMINE). On faisait de la pêche industrielle et on était en mesure de satisfaire la demande», se rappelle Léon Muhindo Kyamundu qui gère aujourd’hui la station de la COOPEVI dans l’enclave de pêche de Lunyasenge.

«Il nous arrivait d’atteindre 12 tonnes de poissons frais le jour, entre 1975 et 1984», se rappelle-t-il, nous compilant les statistiques de production.

Kasereka Silulegha, armateur et pêcheur de 49 ans témoigne qu’en ses débuts d’activités de pêche en 1994 à Kyavinyonge, l’activité était prolifique.

«Jusqu’en 2003, tout allait mieux. En quelques jours seulement j’avais réussi à me doter de deux nouvelles pirogues ainsi que d’un champ de café, l’or vert très recherché à l’époque. Je me suis construit une maison. Mais aujourd’hui tous ces biens ont vieillis et je ne sais m’en taper d’autres car nous trouvons à peine 30 poissons alors qu’on pouvait pêcher des centaines à chaque tour», s’inquiète Kasereka Silulegha, rencontré sous l’ombre d’un manguier, en plein requiem de son fils happé, une semaine plutôt , par des crocodiles qui se rapprochent de plus en plus des plages du lac Edouard, faute de nourriture dans l’eau.

«Aujourd’hui, tout est à l’arrêt. Nous sommes au chômage», regrette-t-il, indexant des pirogues accostées faute d’activités.

Graphique: Evolution de la production des poissons dans la pêcherie de Kyavinyonge (2012- Sept 2023)

La rébellion et ses désordres

Dans les pêcheries congolaises situées à la cote du Lac Edouard, quand on interroge armateur, pêcheur et services d’expliquer le pourquoi de la carence des poissons dans ces eaux douces, à l’unanimité ils évoquent l’année 1997 et pointe du doigt les rébellions «venues installer le désordre».

L’année 1997 coïncide avec l’entrée dans la zone de l’AFDL (Alliance des forces démocratiques pour la libération), une rébellion soutenue par le Rwanda et l’Ouganda. Elle a, au mois de mai de la même année, portée au pouvoir l’ancien Président Laurent Désiré Kabila, chassant le maréchal Mobutu qui a régné pendant plus de trente ans sans partage dans l’ex-Zaïre.

«Tout a basculé dans le désordre à l’entrée de l’AFDL qui a installé l’anarchie. Avec l’AFDL qu’ils voyaient comme un mouvement de libération, les pêcheurs ont revendiqué la pêche libre et non plus à travers la coopérative. Nous avons observé une surcharge des pirogues sur le lac. Nous avons constaté l’arrivée des clandestins qui pêchent avec des filets à mailles prohibées ou vont pêcher dans les frayeurs, pourtant des maternités des poissons. A la longue, nous constatons que cette anarchie n’a profité à personne», déplore Emery Kighoma, gérant de la station de Kyavinyonge à la COOPEVI.

«Avant la rébellion, il était interdit de pêcher dans les frayeurs. On devrait s’éloigner d’au moins 500 mètres de la côte pour jeter nos filets et on revenait avec du poisson. Avant, une pirogue devait revenir avec au minimum 700 poissons et on pêchait à seulement 1 km de la côte. Mais aujourd’hui nous devons parcourir au moins 4 heures sur le lac pour plonger nos filets, y passer des nuits, dépenser du carburant pour ne revenir qu’avec moins de 30 poissons. C’est du sal boulot ça», s’indigne Musubao Kambale qui n’a pêché que trois poissons la nuit dernière.

«Jusqu’en 2003, on ne vivait pas encore les conséquences de cette anarchie. On pensait que tout allait bien parce qu’il y avait encore du poisson dans tous les ménages. Toutes nos pêcheries sentaient du poisson. Et pour les visiteurs, le long du lac, on ne pouvait que leur remettre gratuitement du poisson. Ce n’est plus le cas», regrette-t-il.

Muhindo Vyalengekanya Joël, président du Syndicat des armateurs, pêcheurs individuels et environnementalistes de Kyavinyonge (SAPIEKYA) affirme que la rébellion a également créé des nouvelles pêcheries qui échappent jusqu’aujourd’hui au contrôle de l’Etat.

«Côté congolais, dans le temps, il n’y avait que trois pêcheries à savoir, Vitsumbi, Kamandi et Kyavinyonge. Durant la rébellion de 1997, ils ont créé les pêcheries de Lunyasenge, Kisaka, Kasindi-port et Musenda», révèle-t-il, ajoutant que dans toutes ces pêcheries, le nombre de pirogue ont aussi doublé, dépassant le seuil recommandé dans ces enclaves de pêches contiguës au parc national des Virunga.

«Dans la dizaine de pêcheries, nous avons autour de 4000 enregistrés auprès des services attitrés, et près de 4 000 autres pirogues qui œuvrent dans la clandestinité», révèle ce syndicaliste issu d’une famille de pêcheurs et qui œuvre comme armateur depuis 2005.

Carte : Les pêcheries de la côte Ouest du lac Edouard

Une multiplicité des pêcheurs clandestins également dû à la démographie galopante dans les pêcheries. Créée dans le parc national des Virunga, une aire protégée, l’enclave de pêche de Kyavinyonge ne pouvait accueillir sur la superficie de 5 Km2 – (3 Km2 réservée aux habitations et 2 Km2 réservée aux activités champêtres et de recherche de bois de chauffe) – que 250 pêcheurs, chacun avec tout au plus sept (7) dépendants.

Mais d’après Muhindo Kidumu, chef de localité de Kyavinyonge, l’enclave compte aujourd’hui plus de 39 000 habitants, au mépris de la convention conclue avec le parc qui exigeait l’évacuation de tout nouveau majeur. L’objectif étant d’éviter toute menace liée à la recherche de nouveaux espaces dans l’air protégée. Mais hélas!

Écosystèmes détruits et faune aquatique menacée!

L’anarchie couplée à la démographie galopante dans les pêcheries congolaises provoque la pression de l’homme sur les écosystèmes, y compris les écosystèmes forestiers. Menacés par la rareté des ressources halieutiques, les pêcheurs se convertissent en agriculteurs. Pour ouvrir leurs nouveaux champs, ils rasent la forêt, y compris aux abords des rivières qui alimentent le lac.

Pourtant, d’après l’ingénieur aquacole Fabrice Muyisa, enseignant à l’Institut supérieur de Technique de pêche et d’aquaculture de Kyavinyonge (ISTAPT), les feuilles, les déchets des oiseaux, et autres que drainent ces rivières sont des sources de nourritures importantes également pour les poissons du lac.

Plus grave encore, déplore le syndicaliste environnementaliste Joël Vyalengekanya, «les gens qui habitent le long des rivières qui alimentent le lac y jettent des déchets plastiques, les acides, les insecticides, des rats morts empoisonnés, qui sont aussi nocifs pour les poissons».

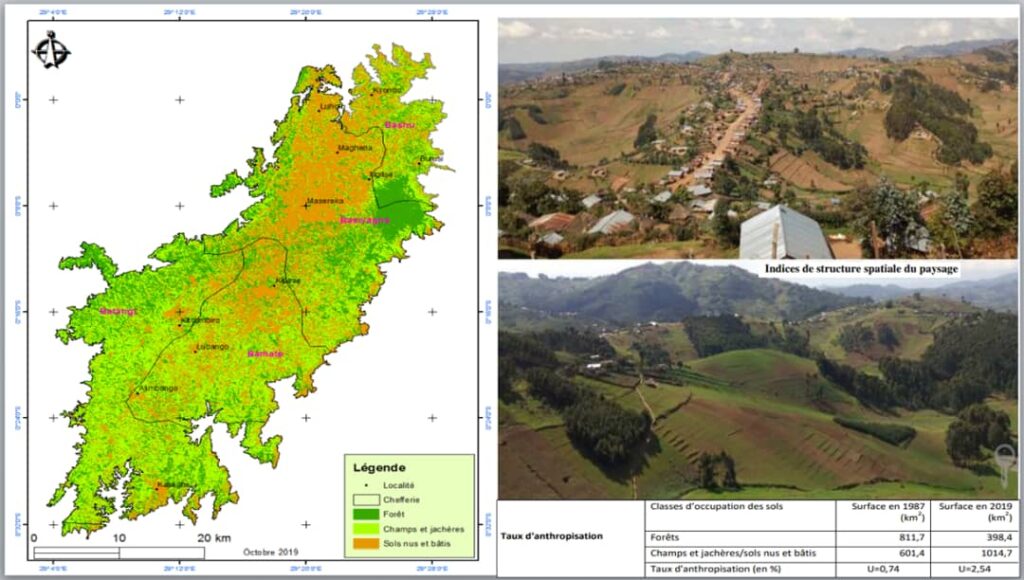

Des chercheurs de l’Université catholique du Graben de Butembo (UCG), notamment Norbert Ndavaro ont analysé des images satellitaires qui démontrent les transformations foncières et l’évolution des paysages agraires sur la dorsale occidentale du Rift Albertin entre 1975 et 2020. D’après les chercheurs, en 1987 la forêt de la zone indiquée couvrait 811,7 Km2 contre 398,4 Km2 en 2018.

Cette diminution du couvert forestier conduisant à la savanisation est non sans conséquence sur le couloir écologique qui traverse ces hautes terres de Lubero, une région dont les eaux finissent dans le lac Edouard.

Mais il n’y a pas que la perte du couvert forestier qui affecte l’écologie autour du lac. Il a également des têtes d’érosions qui rongent la dizaine des rivières qui ramènent du sable dans le lac, détruisant les frayères et empêchant les poissons de se reproduire. Phénomène étudié par les chercheurs de l’UCG dans la rivière Talihya dont la branche Nord finit dans le lac Edouard.

« La rivière Talihya Nord, en 1947, elle perdait par érosion 13,08 tonnes de sable à l’hectare par an ; en 2021, 42,93 tonnes à l’hectare par an. Et en 2020 c’était 16, 42 tonnes à l’hectare par an. Ce qui donne une érosion potentielle 76, 06 tonnes à l’hectare par an qui finissent dans le lac», révèle le chercheur en gestion des catastrophes naturelles, associé à cette étude.

D’après l’étude, la branche Sud de la rivière Talihya a une érosion potentielle de 75,70 tonnes de sable à l’hectare par an qu’elle déverse dans une partie importante dans la baie de Kamandi, principale zone de frayères du lac Edouard.

«Toutes ces terres vont aller se déverser, par le processus d’assemblement, dans le lac Edouard, dans la baie de Kamandi qui est une zone de frayère avec toutes les conséquences liées à la turbidité et l’assemblement, l’oxygénation; les poissons vont fuir la région allant dans les eaux profondes ou du coté ougandais», explique le docteur Sahani Walere, également expert en gestion des catastrophes naturelles qui appelle à ne pas négliger les causes écologiques de la carence des poissons dans le lac Edouard.

Le bassin versant de la rivière Ndihira qui se verse dans le lac Edward montre un couvert forestier qui est passé de 97,45 km2 en 1985 à 17,9 Km2 en 2020.

«Cette forte anthropisation suivie d’une déforestation accrue entraîne des problèmes liés au ruissellement puisque l’imperméabilisation du sol conduit au processus de ruissellement qui déclenche des problèmes d’érosion en amont…C’est un grand souci. Nous tendons vers ce que l’on appelle le processus de savanisation de la région et qui précède la désertification à la longue, si on ne tire pas attention», prévient le chercheur Sahani Walere.

Au-delà de la destruction des écosystèmes forestiers, il y a également le braconnage qui décime les hippopotames du lac Édouard dont les excréments servent pourtant à nourrir les poissons.

«En 2006, on recensait environ plusieurs milliers de hippopotames dans le lac Edouard. Un hippopotame défèque plusieurs dizaines de Kg de bouse le jour. C’est autant de tonnes de nourritures régulières pour les poissons. Aujourd’hui, l’ICCN (Institut congolais de la conservation de la nature, ndlr) nous dit que l’on ne peut avoir que quelques centaines de têtes dans ce lac. Ils ont tous été tués. Autant de repas perdus pour nourrir les poissons dans les frayères», regrette le Syndicaliste environnementaliste Joël Vyalengekanya.

Graphique: Evolution de la population d’hippopotames dans le Parc National des Virunga (1970-2022)

Un nombre en baisse dans le parc des Virunga au fil des ans à cause du braconnage et de l’instabilité sécuritaire dans la zone.

Cette rareté des poissons sur la surface des eaux fait disparaître des oiseaux qui se nourrissent des fretins. C’est le cas des martins pêcheurs qui ne trouvent plus de ration du côté congolais et migrent du côté ougandais où la pêche est réglementée et abondante. Mais pas seulement. Suite à la rareté des poissons dans le lac Edouard, les crocodiles manquent également de nourriture et se rapprochent désormais des plages pour happer les pêcheurs ou les habitants qui viennent se ravitailler en eau. Au premier trimestre de l’année 2024, des associations des pêcheurs ont recensé au moins dix morts dans la seule pêcherie de Kyavinyonge, à la suite des attaques des crocodiles.

«Nous pensons que la diminution sensible des poissons dans le lac pousse les crocodiles à se rapprocher davantage des rives pour se nourrir. Tout ceci devra évidemment être déterminé par une étude scientifique que nous espérons prochaine», nous a expliqué Bienvenu Buende, le chargé de communication du parc national des Virunga dans lequel se trouve le lac Edouard.

Des ménages affectés

Dans les enclaves de pêches autour du lac Edouard, la pêche est donc la principale activité économique qui nourrit et fait vivre les communautés. Joël Vyalengekanya qui pratique la pêche depuis 20 ans note qu’à ses débuts, la production répondait aux besoins alimentaires et économiques de son ménage.

«Quand on parvenait à pêcher 100 à 200 poissons le jour, cela répondait aux besoins de la famille. Nous payions les soins de santé. Nous scolarisions nos enfants. Ils mangeaient très bien du poisson. Il n’y avait pas d’enfant mal nourri. Aujourd’hui, nous menons une vie difficile», se plaint Joël Vyalengekanya.

M. Siku, un notable de Kyavinyonge, nous a affirmé qu’actuellement dans cette enclave de pêche, certains ménages goûtent rarement du poisson alors qu’ils se réveillent les yeux virés sur le lac.

«Aujourd’hui, facilement il y a ici à Kyavinyonge des enfants qui font 3 mois sans manger du poisson. Ce qui n’était pas le cas dans le passé. Nous souffrons», s’inquiète-t-il.

Le centre de santé de référence de Kyavinyonge, principale structure sanitaire de l’enclave de pêche, alerte sur les conséquences nutritionnelles graves de la carence en poisson dans le lac, surtout chez les enfants et les femmes.

Pour les 3500 enfants qui se sont présentés à la consultation préscolaire au mois de mars, au moins la moitié sont affectés par les difficultés de croissance dues à la malnutrition.

«Il y a un adage local qui dit qu’à Kyavinyonge nous consommons tous le lac. Ça veut dire que c’est à partir des produits halieutiques que la population répond aux multiples besoins, y compris l’alimentation. Or avec la carence en poisson dans le lac, nous enregistrons des conséquences nutritionnelles très remarquables», alerte Sosthène Mumbere Kaseso, nutritionniste du centre de santé de référence de Kyavinyonge.

Il craint qu’un dépistage général des conséquences nutritionnelles puisse révéler des situations plus graves au vu de la situation des cas pris en charge dans différents services dans les structures sanitaires locales.

«Pendant les consultations préscolaires, nous observons une augmentation progressive mensuelle des enfants présentant des problèmes de croissance suite à la malnutrition parce qu’ils ne consomment plus de poisson qui sont des aliments riches en protéines. La moitié des enfants consultés se situe en dessous de la courbe centrale et le quart déclaré comme insuffisants pondérés. Quand nous analysons les cas hospitalisés en pédiatrie, au moins 99 % ont des problèmes nutritionnels, quels que soient les degrés, notamment des cas d’anémie nutritionnelle, de la malnutrition ou soit des infections dues à la malnutrition. A la maternité, depuis plus de deux ans maintenant, de nombreux enfants naissent avec des faibles poids à la naissance, inférieurs à 2500 grammes», révèle Sosthène Mumbere Kasese.», révèle le nutritionniste.

“Quand on fait le tour des ménages, on comptabilise facilement plus de 200 enfants souffrant de la malnutrition, notamment le Kwashiorkor. Même des adultes malnutris, nous les enregistrons actuellement”, témoigne Kavira Mali Mamisa, présidente de l’Union de mamans de Kyavinyonge, la puissante structure féminine de la zone qui regroupe plus de 500 femmes vendeuses de poissons.

Elle explique qu’aujourd’hui les femmes qui jouent un rôle important dans la chaîne de commercialisation des poissons sont contraintes au chômage. Un membre de son association, Madame Espérance Masinda, vendeuse de poissons depuis plus de 20 craint pour l’avenir des enfants.

“Il n’y a plus rien dans le lac. Avant, chaque matin on réunissait facilement 500 poissons de mains des pêcheurs, mais actuellement réunir même cinq poissons c’est devenu difficile. Le grand problème, c’est la scolarité de nos enfants. Il n’y avait que ce métier qui nous aidait à financer leur scolarité. Face au chômage, on a fini par les tirer de l’école faute de moyens. Ils déambulent dans le village”, s’inquiète Espérance Masinda.

Difficile reconversion

Par exemple à Kyavinyonge, pour tenir le cout dans cette enclave de 5 Km2 nombreux pêcheurs se reconvertissent en agriculteurs. Un débouché tout aussi compliqué. Car trouver l’espace à cultiver est un casse-tête pour les 39 000 habitants de Kyavinyonge qui n’ont que 2 Km2 réservés aux activités champêtres et de recherche de bois de chauffe. En plus, seules les cultures de moins d’une année, à l’instar de haricot, du soja, du maïs et des légumes, sont autorisées dans cette localité enclavée dans l’aire protégée des Virunga.

« C’est très limité comme culture dans une région où nous avons suffisamment besoin d’autres aliments de base comme le manioc. Ça ne nous permet pas de subvenir aux besoins alimentaires du ménage. Et on ne peut même pas espérer faire de l’économie avec parce que la plupart des fois, il y a la sécheresse qui détruit également nos cultures. On semble travailler en perte, après avoir engagé une main d’œuvre colossale», regrette Jérémie Katembo, un ancien pêcheur rencontré à la plage de Kyavinyonge.

«Ceux qui ont tué la pêche nous ont imposé un calvaire! Ils sont là! Ils pêchent matin, midi et soir, en plus dans les frayères. Ils détruisent la maternité des poissons sous l’œil impuissant de nos services étatiques», se plaint-t-il, pointant du doigt des jeunes pêcheurs clandestins qui tirent à 50 mètres de nous, un filet plongé quelques minutes plutôt dans les frayères pour ne pêcher que des alevins.

Face à la débâcle de pêche et aux difficultés d’entreprendre dans ces enclaves de pêche contiguë à l’aire protégée, Jérémie Katembo comme bien de ses collègues avaient décidé de déménager en 2013 dans la région de Bulongo, au pied du massif de Ruwenzori (Beni, Nord-Kivu) en vue d’investir dans la culture des vivriers, notamment les haricots et la banane plantain ainsi que les cultures pérennes notamment le cacao et le café. Mais comme le malheur ne vient jamais seul, lui et sa famille ont été chassés par des rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), affiliés à l’Etat islamique qui endeuillent des familles depuis 2014 dans l’est du Congo. Ses anciens pêcheurs ont décidé aujourd’hui de regagner l’enclave de pêche.

Les eaux ougandaises, nouvel eldorado risqué

Les pêcheurs mus par la rareté du poisson côté congolais, ont commencé à franchir la limite et se risquer du côté ougandais.

«Il n’y a plus rien du côté congolais. C’est difficilement qu’on trouve 10 poissons après toute une nuit sur le lac. Mais si tu fonces du côté Ougandais, c’est la fête. Une centaine de poissons dans le filet», témoigne un pêcheur rencontré au débarcadère de Kyavinyonge qui n’a pas réussi le coup la veille, car empêché par la marine ougandaise qui a intensifié les patrouilles pour réglementer la pêche sur les 25% qui lui reviennent.

Les pêcheurs congolais rencontrés à Kyavinyonge nous ont affirmé qu’ils ont commencé à franchir la frontière lacustre en 2009 quand les poissons se faisaient de plus en plus rares dans les eaux congolaises.

S’en est suivi des arrestations des pêcheurs congolais et la saisie de leurs matériels de pêches, y compris les pirogues motorisés avant d’être libérés moyennant paiement des amendes exorbitantes excédant parfois 300 dollars américains.

Fin juin 2018, une centaine de pêcheurs congolais ont été condamnés à des peines allant de 2 à 3 ans de prison par le tribunal ougandais de Katwe pour avoir franchi la frontière lacustre et pêché illicitement dans les eaux territoriales ougandaises.

« J’ai été libéré en 2019 après trois ans de captivité. Nous avions été arrêtés pendant qu’on pêchait dans les eaux ougandaises. La marine ougandaise nous a conduits en prison en Ouganda. À mon retour, j’ai trouvé ma famille dans de très mauvaises conditions. Les enfants avaient déjà arrêté les études faute de moyens. Grâce à Dieu, je suis revenu», nous a confié Richard, un pêcheur rencontré au débarcadère de Kyavinyonge en pleine réparation de ses filets et qui hésite désormais à se risquer dans les eaux ougandaises.

D’après Joël Vyalengekanya, la question n’a attiré l’attention des autorités congolaises et ougandaises que lors que «18 pêcheurs congolais et 3 soldats ougandais», ont été tués à la suite des altercations qui ont abouti aux échanges des tirs entre les forces navales congolaises et ougandaises sur le lac.

«Il y a eu des dialogues engagés. Et en 2018, la RDC et l’Ouganda avaient convenu de la nécessité des patrouilles mixtes et de contrôle des limites lacustres», nous a expliqué Muhindo Kidumu, chef de localité de Kyavinyonge. Mais faute d’un balisage des frontières lacustres et face à la rareté des poissons du côté congolais, le problème de traversée du coté ougandais continue à se poser de la part des pêcheurs congolais que trouvent les «eaux ougandaise comme un eldorado», déplore Emery Kighoma, gérant de la coopérative des pêcheurs.

Réglementer et innover la pêche

A l’indépendance du Congo-Kinshasa en 1960, les congolais ont repris la pêche des mains des belges. Ils vont la gérer sous couvert de la Coopérative des pêcheries des Virunga (COOPEVI) créée par des chefs coutumiers de la région de Beni et Lubero (Nord-Kivu), et vont maintenir l’activité en bon état jusqu’en 1975 lorsque Mobutu confia la gestion à l’Etat congolais.

Mais cette gestion par l’Etat, sous couvert de l’Office national de pêche, n’a pas fait long feu. Des pêcheurs autochtones vont réclamer la pêche libre qui , aujourd’hui, a échappé au contrôle de l’Etat.

M. Léon Muhindo Kyamundu rappelle qu’avant la pêche libre, la COOPEVI utilisait des bateaux industriels de pêche et pouvait pêcher jusqu’à 12 tonnes de poissons le jour dans les trois pêcheries de Vitsumbi, Kamandi et Kyavinyonge.

Mais aujourd’hui, aucun bateau n’existe et les pêcheurs ne se contentent que des pirogues motorisées. Ils se livrent à une pêche anarchique.

«Nous, comme pêcheurs, on nous dit de ne pas pêcher avec un filet de moins de 4,5 cm de mailles alors que les clandestins utilisent les filets de 2.5 cm. Malheureusement, ils travaillent aussi en connivence avec certains agents censés sécuriser le lac», dénonce Emery Kighoma, gérant de la COOPEVI.

Une activité clandestine et illicite que reconnaît le chef de poste environnement dans l’enclave de pêche de Kyavinyonge. Mais sans soutien, il peine à assainir le secteur.

«Chaque jour, nous récupérons et brûlons des filets abandonnés dans les eaux. Ces filets sont en plastique et dangereux pour les poissons. Où des filets qui ne sont pas dans les normes et que les propriétaires ont laissé dans le lac pour une longue durée espérant capturer plus des poissons», indique Emmanuel Kyaviro, chef de poste de l’environnement.

Conscients du problème, des pêcheurs commencent à solidariser pour livrer les fauteurs, notamment des pêcheurs clandestins. A notre passage dans l’enclave fin février 2024, le Syndicat des armateurs, pêcheurs individuels et environnementalistes de Kyavinyonge nous a signalé que 15 pêcheurs venaient d’être arrêtés et jeté en prison de Kangbwayi en ville de Beni (Nord-Kivu) pour pratiques de pêches illicites et prohibées.

Emery Kighoma appelle l’Etat congolais à s’inspirer de la stratégie de l’Ouganda qui, d’après lui, «réussi à contrôler toutes ses pêcheries, instaurer la gouvernance sur ses eaux, équiper ses services de surveillance et investir dans l’éducation des communautés à la gestion durable des écosystèmes aquatiques».

«Il ne faut pas seulement s’attaquer aux clandestins. La faute c’est à l’Etat qui ne sait plus réglementer la pêche. L’Etat ne sait plus contrôler les pêcheries. Il faut restaurer de l’ordre. En principe nous ne devrions avoir ici dans les enclaves de pêche que les services de l’environnement, de la police, de renseignements ainsi que la force navale. Mais aujourd’hui nous avons une multitude de services dont certains agents entretiennent et protègent d’ailleurs de réseaux de pêcheurs clandestins qui leur rapportent du butin», dénonce-t-il.

Le chef de l’environnement évoque aussi les problèmes d’ordre logistique qui bloquent la mobilité des agents de patrouille.

« On sensibilise, même à la radio, cela ne donne pas les résultats escomptés. Il nous faut assurer une patrouille permanente sur le lac, jour et nuit. L’Etat nous envoie ici sans moyens. Même si nous recevons des alertes, on ne saura pas nous y rendre, les fraudeurs seront toujours libres. J’ai des agents de patrouille mais je n’ai pas assez de moyens pour assurer la surveillance permanente. En trois mois seulement, j’ai réussi à arrêter une dizaine des pêcheurs clandestins. Si on nous donne assez de moyens, le lac peut reprendre sa production en 5 ou 6 mois seulement», soutient-il.

Au-delà de la réglementation, à l’Institut Supérieur de Technique de pêche et d’aquaculture de Kyavinyonge (ISTAPT/Kyavinyonge), les chercheurs appellent à innover les techniques de pêche. Car, d’après l’ingénieur aquacole Fabrice Muyisa, même si les espèces de poissons adaptés à vivre à la surface semblent diminuer, le lac Edouard regorgeait encore d’importantes espèces dans sa profondeur et qui ne peuvent être capturés qu’à l’aide des bateaux de pêche industrielle, et non des simples filets. Il reste donc convaincu que le lac regorge encore d’importantes potentialités pouvant nourrir la région de l’est du Congo.

Mais en attendant des moyens, cette école supérieure d’aquaculture installée par l’Etat congolais il y a trois ans dans l’enclave de pêche de Kyavinyonge compte développer la bio-culture pour la production des alevins pouvant repeupler le lac Edouard en espèces qui accusent une carence.

«Nous envisageons développer le système de biotechnologie en aquaculture en mettant en place un système de reproduction artificielle des poissons. Ce qui permettra de rendre disponible la semence, les alevins, aux éleveurs piscicoles. Lorsqu’on EN aura en grande quantité, on va proposer une stratégie de repeupler les écosystèmes aquatiques naturels», explique l’ingénieur aquacole Fabrice Muyisa, secrétaire général académique de ISTAPT.

En fin, à cette ère de l’urgence climatique, l’éducation environnement est nécessaire pour garantir la protection du couloir écologique qui longe les rivières qui finissent dans le lac et rapport des nourritures nécessaires aux ressources halieutiques

«Nous ne cessons de former nos pêcheurs sur des pratiques respectueuses de l’environnement. Nous devons protéger le couloir écologique. Les arbres et herbes qui sont au bord du lac. Tous les pêcheurs savent que détruire cela est une cause de la rareté des poissons car c’est de là vient la nourriture des poissons», renchérit le syndicaliste environnementaliste Joël Vyalengekanya.

*Cette enquête a été réalisée par Claude Sengenya de ACTUALITE.CD et Hervé Mukulu de la Voix de l’UCG avec l’appui du Réseau des journalistes scientifiques d’Afrique francophone (RJAF) dans le cadre de la bourse d’enquête de la Conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones.*

Un article de bien de presse suffisamment documenté auprès de bonnes personnes ressources. Bravo à ces deux confrères.